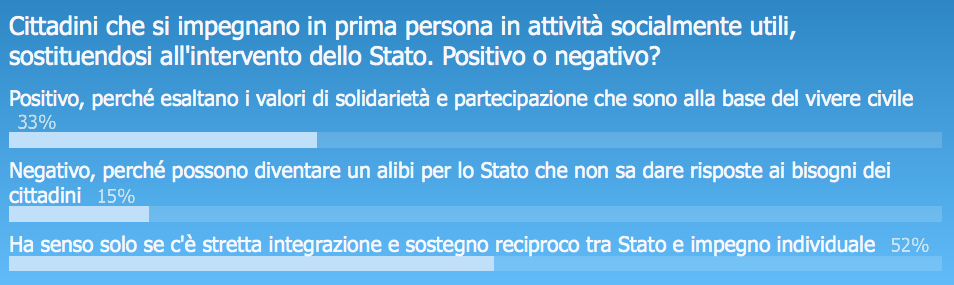

Cittadini che si impegnano in prima persona in attività socialmente utili, sostituendosi all’intervento dello Stato. Positivo o negativo? Con questa domanda ha avuto inizio la puntata di Fuori tg, interamente dedicata a Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà e all’amministrazione condivisa dei beni comuni.

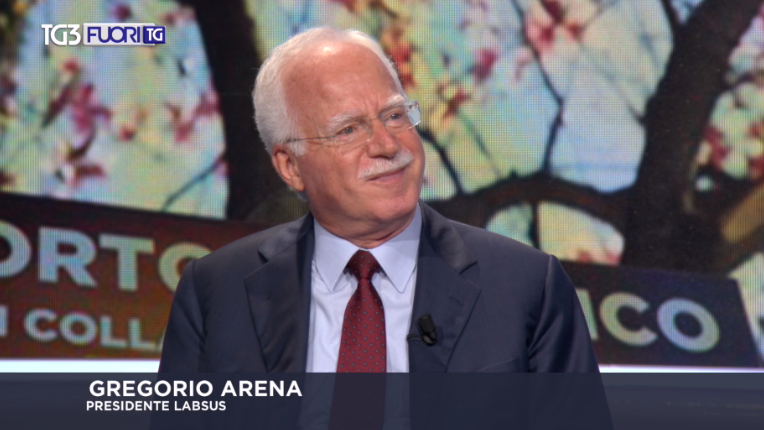

Una domanda cui il primo ospite del programma Tomaso Montari, storico dell’arte presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, avrebbe risposto scegliendo tutte le alternative proposte, poiché “è sicuramente un fatto positivo ed è giusto che i cittadini si formino all’interesse e al lavoro per il bene comune e perché ce n’è bisogno, ma in un Paese come il nostro rischia di essere anche negativo, perché le istituzioni pubbliche e chi le occupa momentaneamente, spesso, si nascondono dietro questo“. Un quesito mal posto, invece, per il Presidente di Labsus Gregorio Arena, perché “i cittadini non devono sostituirsi allo Stato e hanno diritto a ricevere servizi efficienti da parte dell’amministrazione, che deve fare il proprio dovere; ciò che i cittadini fanno è integrare, perché hanno voglia di farlo, senza assolutamente essere supplenti di un’amministrazione inefficiente“.

L’alleanza tra cittadini e istituzioni si chiama amministrazione condivisa e, ad oggi, tutte le persone che vogliono prendersi cura del proprio territorio hanno un strumento in più: il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Uno strumento che continua a diffondersi a macchia d’olio sull’intero territorio nazionale e che, con la recentissima approvazione da parte del comune di Pavia, ha raggiunto ben 87 tra grandi e piccole città . Inevitabile, a questo punto, il riferimento a Rock your School, la Scuola di manutenzione civica di Labsus, che promuove la cura condivisa dei beni comuni.

Il fulcro vero di questo importante e costante lavoro è, però, non tanto la manutenzione, quanto piuttosto la partecipazione. Lo ricorda Arena nel constatare che “ciò che sta accadendo è che le persone escono, in questo modo, dal guscio dell’individualismo, del menefreghismo, della delega“, liberando straordinarie energie, competenze, capacità messe in campo a servizio dell’interesse generale, “non aiutando le amministrazioni, ma aiutando loro stesse“. Un rilancio, in definitiva, della sfera relazionale, attraverso la ricostruzione dei legami comunitari.

Una finestra sui patti di collaborazione: Siena, Ravenna e Casapulla

Durante la diretta televisiva ampio spazio è stato dato, mediante contributi video, a tre esperienze diverse di partecipazione, tenute insieme dal minimo comun denominatore dei patti di collaborazione: Siena, Casapulla, Ravenna.

Era il maggio del 2015 quando, sul nostro sito, scrivevamo che Siena avrebbe avuto un anno di tempo per passare all’azione con i patti di collaborazione. Secondo ad aver approvato il Regolamento di Labsus, il Comune di Siena è, oggi, uno tra gli esempi più significativi di cosa voglia dire adottare uno strumento con cui cittadini attivi e amministrazione concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni: i patti di collaborazione. L’esempio della città toscana è quello dell’associazione Le Mura, da due anni impegnata nell’ammirevole progetto di recupero, manutenzione e tutela delle mura della città che, insieme a tutto il centro storico, costituiscono oggi patrimonio dell’UNESCO (qui il testo del patto). Ma non solo: contrade, associazioni e Comune si sono dedicate, insieme, al restauro della Fonte di Follonica o, ancora, a quello della colonna e della lupa quattrocentesca del ponte di Romana nella contrada del Nicchio, simbolo indiscusso della città .

La collaborazione dei più piccoli è, invece, alla base del successo del primo patto di collaborazione per la creazione e la cura degli orti didattici nel Comune di Casapulla. Qui, in provincia di Caserta, nell’ottobre del 2015 il principio di sussidiarietà si è concretizzato grazie a oltre ottocento ragazzi dell’Istituto Comprensivo Statale “Stroffolini”, che hanno trasformato aiuole abbandonate in orti, con la collaborazione di genitori e dei nonni. Un processo formativo con la finalità di educare al rispetto dell’ambiente ma che porta, inevitabilmente, con sé, anche l’obiettivo più esteso di favorire relazioni tra persone che, attraverso la condivisione dell’esperienza dell’orto, si scambino doni immateriali, cioè saperi, conoscenze, abilità . Il marzo scorso, sulla scorta di questa esperienza, si è realizzato un secondo patto di collaborazione nel Comune casertano che ha permesso l’adozione, da parte dell’Azione Cattolica, di un appezzamento di terreno pubblico, poco valorizzato, adibito ad area verde.

Altro esempio significativo è rappresentato dal Comune di Ravenna: nell’anno successivo all’approvazione del Regolamento di Labsus, infatti, i patti di collaborazione realizzati sono stati ben otto. Tra questi il recupero funzionale del parco Franco Basaglia di Ponte nuovo (qui il testo del patto), circostante l’edificio del Centro di salute mentale in via del Pino. La zona è stata acquisita dall’associazione Oltre il giardino che, avvalendosi della collaborazione della Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo, la comunità di recupero di minori non accompagnati, si è occupata della sua manutenzione e dell’organizzazione di attività collaterali, al fine di far condividere momenti di benessere a chi usufruisce del centro medico e all’intero quartiere.

Per rivedere la puntata clicca qui.

LEGGI ANCHE:

- Le mura di Siena rimesse a nuovo dai cittadini attivi

- Siglato il primo patto di collaborazione a Siena

- Casapulla (CE): amministrazione condivisa per la valorizzazione del verde urbano

- Orti didattici a Casapulla: primo patto di collaborazione

- Ravenna, cittadini entusiasti dei primi patti di collaborazione