Nel novembre 2018, in una prima riflessione sul rapporto tra sport e beni comuni pubblicata da Labsus, avevo sentito il bisogno di partire da un problema definitorio: di cosa parliamo quando parliamo di sport? Non era una questione di poco conto: quanto in Italia sia necessario e urgente rispondere a questa domanda, è emerso in modo evidente nel modo in cui decreti, ordinanze e circolari hanno trattato l’argomento in questi mesi di emergenza.

La confusione normativa genera il caos

Questi due mesi di produzione normativa – in tema di sport, ma non solo – verranno forse ricordati come la golden age dell’antilingua, l’originalissima forma espressiva di cui parlava Italo Calvino. «Caratteristica principale dell’antilingua è quello che definirei il “terrore semantico”, cioè la fuga di fronte a ogni vocabolo che abbia di per sé stesso un significato». In assenza di chiari riferimenti normativi e di una consolidata e condivisa cultura sportiva, termini come attività sportiva e attività motoria, utilizzati senza remore nella fluviale attività normativa, centrale e territoriale, «non vogliono dire niente o vogliono dire qualcosa di vago e sfuggente» e hanno generato esclusivamente incertezza applicativa e messo tutti i cittadini – non solo i soggetti dell’ordinamento sportivo – nella condizione di non sapere quale fosse il confine tra il divieto e il diritto esercitabile.

La circolare del 31 marzo del Gabinetto del Ministro dell’Interno, a chiarimento dei decreti precedenti, è un capolavoro di antilingua: «Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l’attuale disposizione di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione». Una circolare di chiarimento talmente chiara che ha avuto necessità di una nota di chiarimento.

Ci ha provato addirittura il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa del 26 marzo, a dare agli italiani un’interpretazione a reti unificate: «l’attività sportiva è quella più dinamica».

Nella vulgata emergenziale, la linea di separazione tra attività motoria e sportiva è parsa quindi segnata dal livello di sforzo muscolare e cardiocircolatorio.

Ma il Ministero della Salute dice invece che lo sport è tale perché «comprende situazioni competitive strutturate e sottoposte a regole ben precise. È un gioco istituzionalizzato, codificato in modo tale da essere riconosciuto e riconoscibile da tutti per regole e meccanismi, ai quali si fa riferimento per la sua pratica in contesti ufficiali o non ufficiali». In questa direzione, il CONI – tramite un apposito registro – ha stabilito le discipline sportive “riconosciute”. Tra queste, la dama, le freccette, il bridge: nobilissimi sport, ma non certo noti per sforzo fisico e dinamismo. Esclusi: il trekking, il parkour, solo per fare due esempi.

Inchiodato a categorie concettuali inservibili, il decisore politico manifesta così l’incapacità di pensare lo sport e di regolamentare adeguatamente uno spazio complesso di pratiche sociali.

E parlare “semplicemente” di sport?

Se in Italia proliferano definizioni e significati attribuibili alle stesse, in Europa hanno sciolto il nodo già da tempo. Lo sport è «qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli», come recita la Carta Europea dello Sport approvata dal Consiglio d’Europa nel 1992.

Escluse le attività di lavoro o gli spostamenti, quando in Europa si parla di sport si intendono tutte le attività fisiche, non solo quelle competitive, regolamentate e strutturate, con buona pace dei registri delle discipline sportive “riconosciute”, ma anche di chi prova a spiegare l’inspiegabile, con acrobatici contorcimenti linguistici.

L’arretratezza normativa sul tema sport, in Italia, si riflette da un lato in un sistema sportivo piramidale e verticistico, nel quale lo sport di base è ancora visto come bacino per lo sport di prestazione, dall’altro in una diffusa arretratezza della cultura e della pratica sportiva, che allontana il nostro Paese dalle migliori esperienze europee, come dimostrato dai dati Eurobarometro: da questi, emerge un modello italiano nel quale lo sport è ancora un’attività legata al tempo libero, incentrata su palestre e impianti sportivi tradizionali, e non stile di vita consapevole, sviluppato nella quotidianità, in casa, al lavoro e nello spazio pubblico, finalizzato alla ricerca del benessere e del divertimento. Sono dati che vanno letti attentamente, però; perché proprio in ragione di una definizione di sport arretrata, quando a un cittadino italiano si chiede se pratichi sport, se non ha in tasca un cartellino tecnico o la card di una palestra, con molta probabilità risponderà: «no». Un cittadino finlandese che va al parco cittadino in bicicletta con i figli, risponderà «sì» senza esitazione.

Insomma, è vero che gli italiani fanno poco sport, ma è anche vero che non sanno dire esattamente cosa sia, questo benedetto sport.

La cultura sportiva limitata che esprimono le istituzioni pubbliche – e le stesse istituzioni sportive –impedisce il riconoscimento sociale di molte pratiche sportive, delegittimandole, e così facendo alimenta una riproduzione culturale incapace di aprirsi alla pluralizzazione e all’innovazione dello sport emergente dal basso dalla vita quotidiana.

Lockdown, sedentarizzazione e luoghi dello sport

Le conseguenze del lockdown sulla salute dei cittadini italiani sono state enormi, e non ancora quantificabili: a fronte del dramma dei contagi e delle morti da infezione da Covid-19, è purtroppo passato in secondo piano un risvolto altrettanto pericoloso per la salute collettiva, legato all’impossibilità per tutte e tutti di muoversi liberamente fuori dall’ambiente domestico, di praticare lo sport in ogni sua forma, a tutte le età, in contesti organizzati o informali.

Erano 23 milioni i cittadini italiani sedentari, prima del lockdown. L’inevitabile peggioramento di questa statistica non avrà un impatto solo sul girovita degli italiani: gli ormai famosi 2 kg medi di aumento di peso sono un dato curioso, ma che da solo dice poco, o è addirittura fuorviante, lì dove nell’aumento ponderale spesso si intravede soprattutto un problema estetico, e viceversa nello sport solo un modo per perdere peso (sempre secondo Eurobarometro, il 33% degli italiani fanno sport per “migliorare l’aspetto fisico”, rispetto alla media europea del 20%). La sedentarietà avrà conseguenze sulla mortalità della popolazione, essendo il quarto fattore di rischio di mortalità a livello globale. E se in questi due mesi ha coinvolto più o meno tutti i cittadini, i rischi dell’inattività fisica torneranno invece a essere condizionati dalle profonde disuguaglianze che già prima della crisi caratterizzavano la società italiana: la nota associazione di stili di vita sedentari all’appartenenza a classi sociali svantaggiate si manifesterà in maniera sempre più radicale, soprattutto se arretreranno le istituzioni pubbliche.

Queste misure di contenimento hanno avuto inoltre l’effetto di trasformare completamente i luoghi dello sport: gli impianti sportivi, da un lato, e dall’altro gli spazi pubblici (urbani e in ambiente naturale) nei quali i cittadini svolgevano attività sportiva, si sono immediatamente svuotati, e la poca attività permessa ha occupato gli spazi interstiziali del privato. Salotti, terrazzi, cortili condominiali sono diventati – per chi li ha avuti e per chi ha potuto ritagliarsi del tempo dal crescente lavoro di cura domestico, concentrato come sempre soprattutto sulle donne – i luoghi angusti dello sport.

Risocializzare lo spazio pubblico: il ruolo dello sport

Lo sport è un’attività sociale, anche quando praticata individualmente, tanto più quando svolta in contesti collettivi ed è frutto della libera auto-organizzazione dei cittadini: e saranno soprattutto gli spazi pubblici, inevitabilmente, i luoghi che i cittadini cercheranno e rivendicheranno per praticarlo.

Nei prossimi mesi, la riapertura di impianti sportivi, circoli e palestre – in particolar modo quelli privi di spazi all’aperto – sarà condizionata da rigidi protocolli di sicurezza, che ne limiteranno l’utilizzo, riducendo i tempi di fruizione e il numero di praticanti. Molti luoghi tradizionali dello sport, come le palestre scolastiche, diventeranno spazi preziosi per i bisogni didattici delle scuole, e quindi sempre meno a disposizione delle associazioni sportive.

Lo spazio pubblico rischia così di esasperare la sua natura di spazio conteso: trovare strumenti e modelli che armonizzino le diverse esigenze, sarà una delle sfide principali che i Comuni si troveranno di fronte nei prossimi mesi.

In ambito sportivo, un ruolo fondamentale lo svolgeranno le aree pubbliche attrezzate per lo svolgimento dello sport in forma libera, sempre più diffuse nelle città italiane (per quanto ancora insufficienti, soprattutto nei centri urbani del Sud Italia): campi di basket, pallavolo, calcetto, skate park… Ad oggi, solo in pochissimi casi queste aree sono state oggetto di un processo di condivisione tra amministrazione, associazionismo e cittadinanza: in generale, il Rapporto 2019 di Labsus ci dice che solo il 3% dei Patti di collaborazione sottoscritti l’anno scorso riguarda lo sport.

Prima del lockdown, alcune città avevano cominciato a riflettere sulla possibilità di utilizzare i Patti di collaborazione come strumento per coinvolgere le associazioni sportive nella cura di questi veri e propri beni comuni, per dare risposta alle loro esigenze di spazi per l’attività, garantendo al contempo la libertà di fruizione gratuita per tutti i cittadini e la tutela dei beni stessi. Non un modo fraudolento per aggirare le norme sulle concessioni, ma l’avvio di un processo virtuoso di valorizzazione del capitale umano e sociale dell’associazionismo sportivo per aumentare le opportunità di sport per tutti i cittadini, con un occhio di riguardo alla qualità dello spazio pubblico e alla concreta universalità del suo utilizzo. A Milano, un piccolo ma significativo esempio è l’accordo per la cura del campo di disc golf collocato all’interno del Parco Lambro, che ha coinvolto direttamente un’associazione sportiva e una cooperativa sociale in un Patto di collaborazione; altri possibili percorsi di collaborazione per la rigenerazione di spazi pubblici a vocazione sportiva erano stati avviati dall’Assessorato alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data del Comune di Milano in un tavolo con l’UISP: percorsi che oggi, in questa fase di ripartenza dell’attività sportiva, diventano ancora più importanti.

Che «la palestra dei patti» – ponendo istituzioni e cittadini su un più avanzato livello di confronto – possa contribuire a trovare una nuova, inclusiva ed efficace definizione di sport?

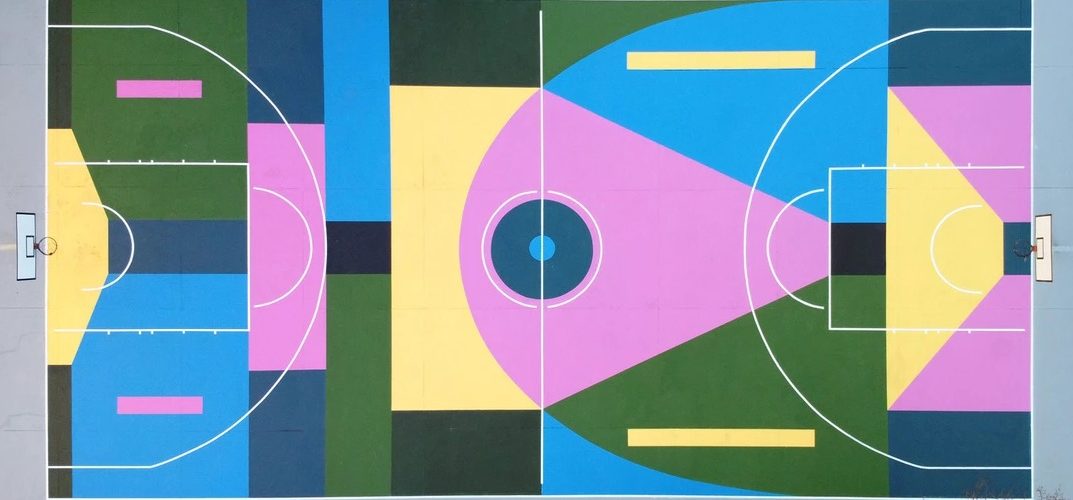

Foto di copertina: Basketball Court (credits: Nicoskolp)